Проверочное слово к слову «смола»

К слову «смола» подберем проверочное слово, чтобы доказать написание буквы «о» в корне существительного.

Слово «смола» обозначает предмет и отвечает на вопрос что?

По этим грамматическим признакам определим, что это неодушевленное существительное, которое обозначает пахучий липкий, твердеющий на воздухе сок хвойных, плодовых деревьев и некоторых растений.

Это слово произносится с ударным окончанием:

смола́ — корень/окончание.

Оставшись без ударения, в корне существительного искажается гласный. По этой причине возникает сомнение, какую букву выбрать для написания, о или а?

Подберем проверочное слово к слову «смола»

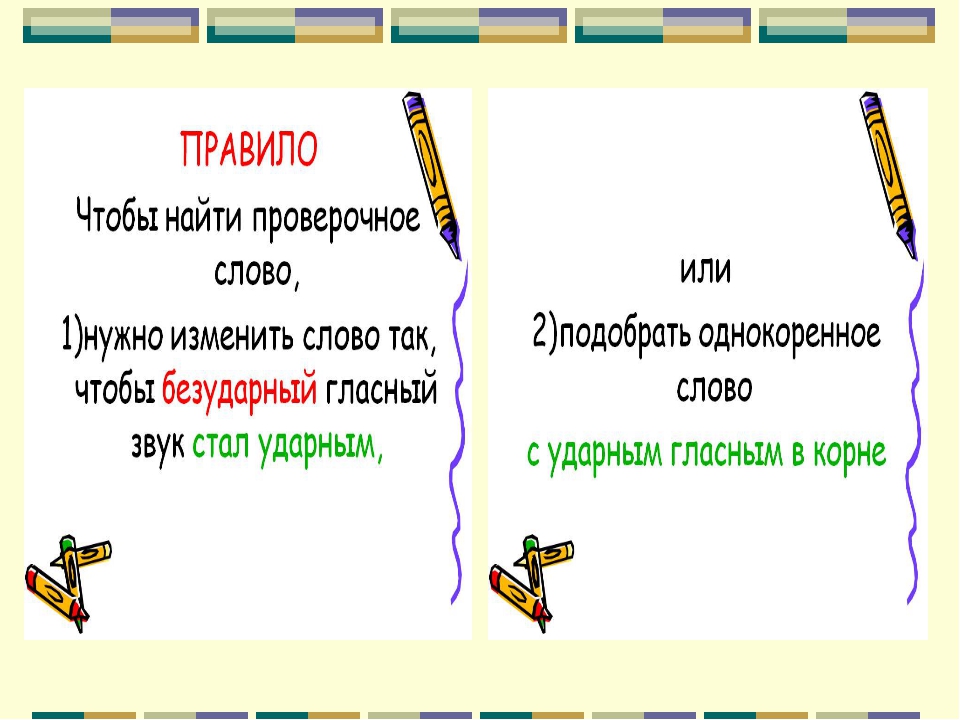

Чтобы не допустить орфографическую ошибку в написании безударной гласной в корне этого существительного, проверим её ударением. В русской орфографии в безударном положении пишется та же гласная буква, которая находится под ударением в том же слоге любой грамматической формы слова или в однокоренной лексеме.

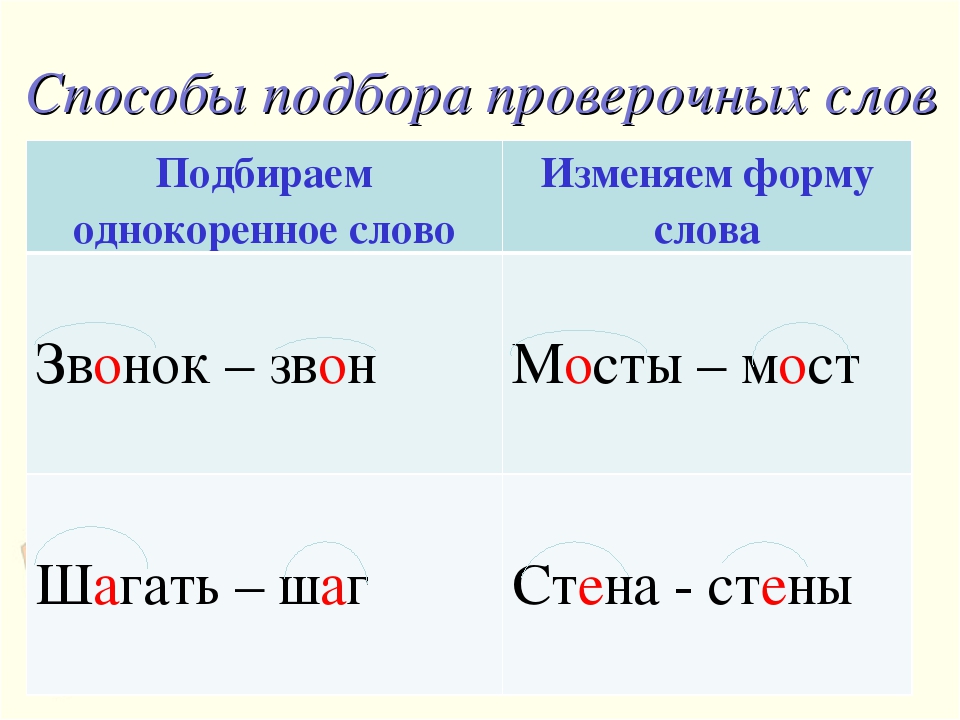

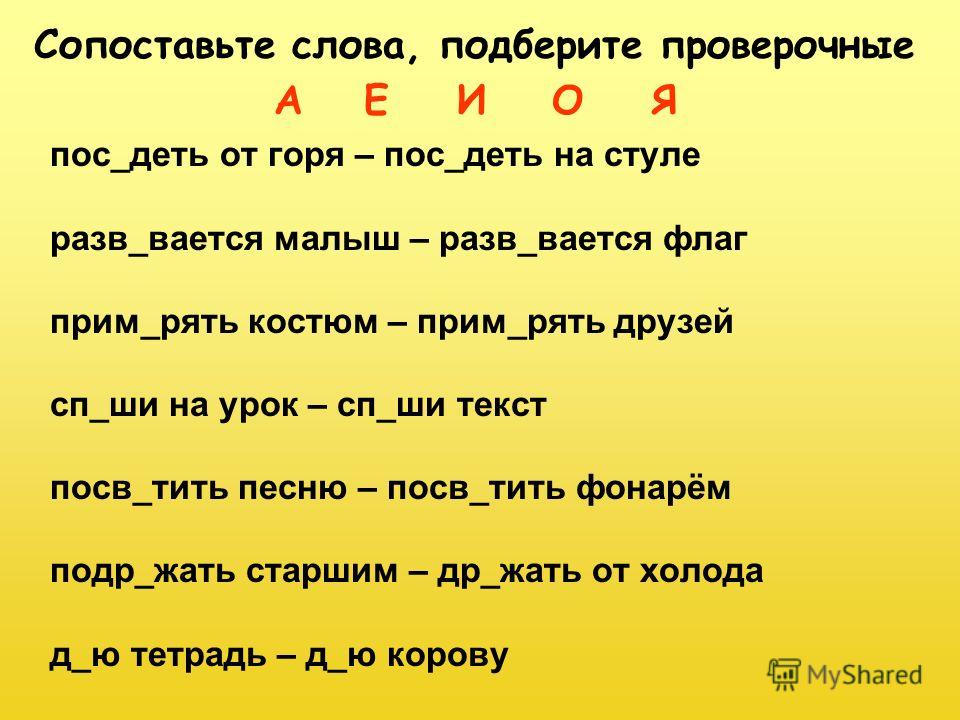

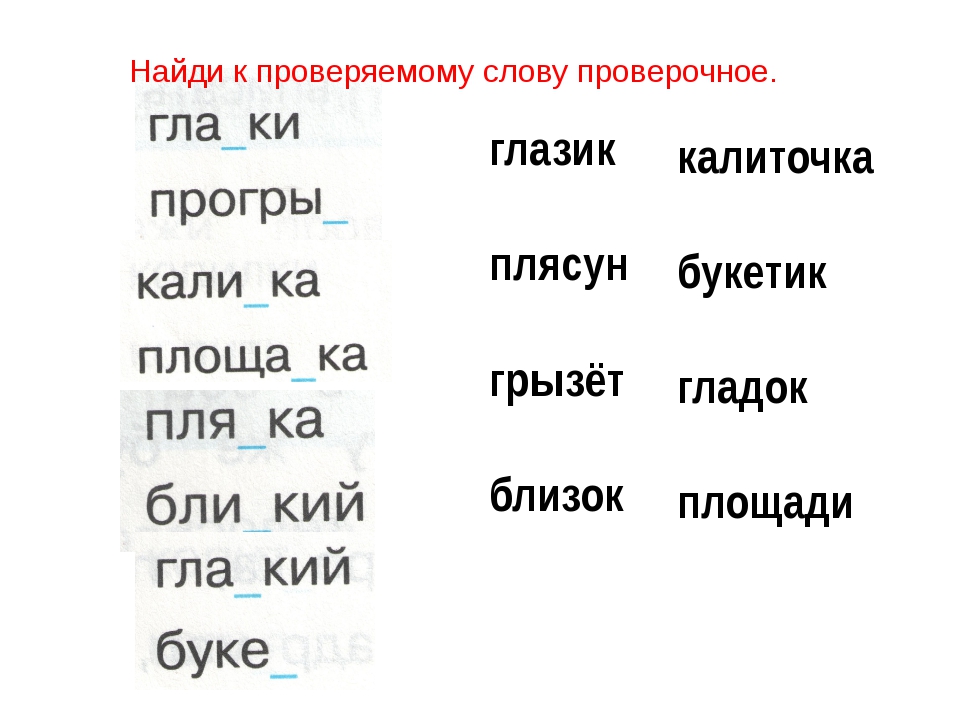

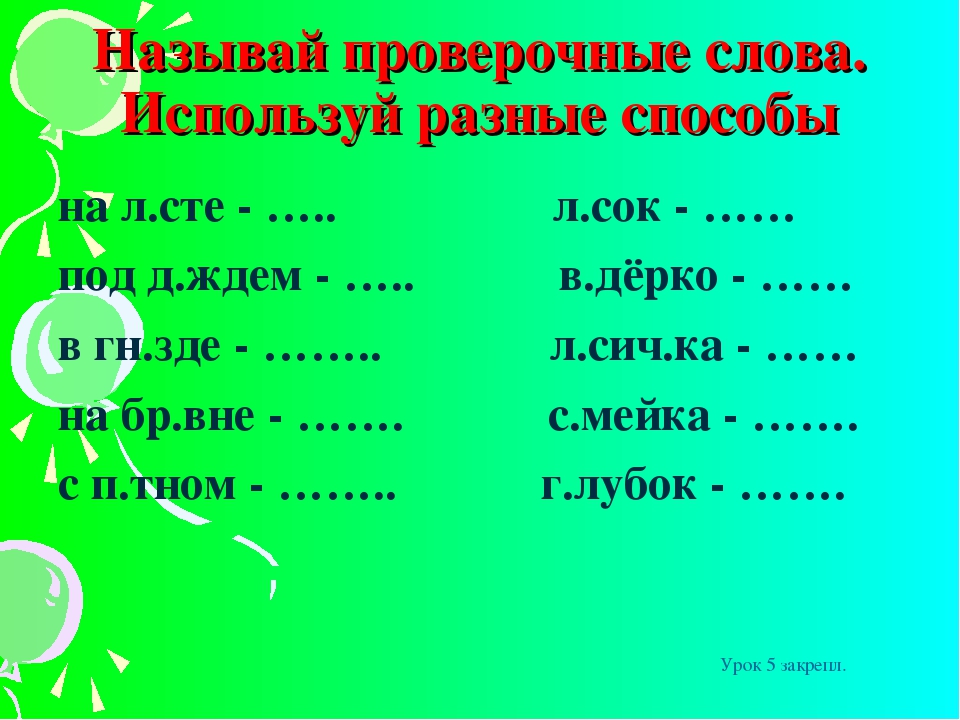

С этой целью можно воспользоваться двумя способами проверки:

- изменим грамматическую форму существительного;

- подберем родственные слова, чтобы ударением проверить сомнительную гласную:

- смола́ — смо́лы, много (чего?) смол, (чему?) смо́лам, (чем?) смо́лами, (о чём?) о смо́лах;

- смола́ — смо́лка.

Падежные формы множественного числа существительного имеют ударный гласный «о» корня. Однокоренное слово «смолка» прояснило написание этой буквы в корне интересующего нас слова.

Аналогично проверим безударные гласные в корне следующих слов:

- ковёр — ко́врик;

- дари́ть — пода́рок;

- о́сень — осе́нний;

- щипа́ть — щи́плет.

Чтобы усвоить правильное написание исследуемого слова, прочтём примеры предложений.

Примеры

На стволе сосны застыла прозрачная пахучая смола́.

Янтарная смола́ желтела на яблоневом дереве.

Смола́ — это настоящие слезы деревьев.

Как хорошо пахнет смола́ еловых деревьев!

Значит, невзирая на произношение, в корне анализируемого существительного напишем букву «о».

Проверочное слово к слову «смола» — «смолка», а также падежные формы множественного числа существительного «смо́лы», «смол», «смо́лам» и т. д.

Скачать статью: PDF

Проверочное слово к слову «ЗАНЯТО»

В слове «занято» написание буквы «я» докажет проверочное слово — неопределенная форма глагола «занять», а также деепричастие «заняв», при произношении которых под ударением ясно звучит проверяемый гласный.

«Это место занято», — эту фразу часто можно услышать в повседневной речи. При произношении данного слова ударным является гласный первого слога:

При произношении данного слова ударным является гласный первого слога:

за́-ня-то.

По этой причине возникает сомнение в написании гласной второго слога, которая, оставшись в слабой позиции без ударения, искажается. Как пишется анализируемое слово, «зането», «занито» или «занято»?

Проверим букву «я» в слове «занято»

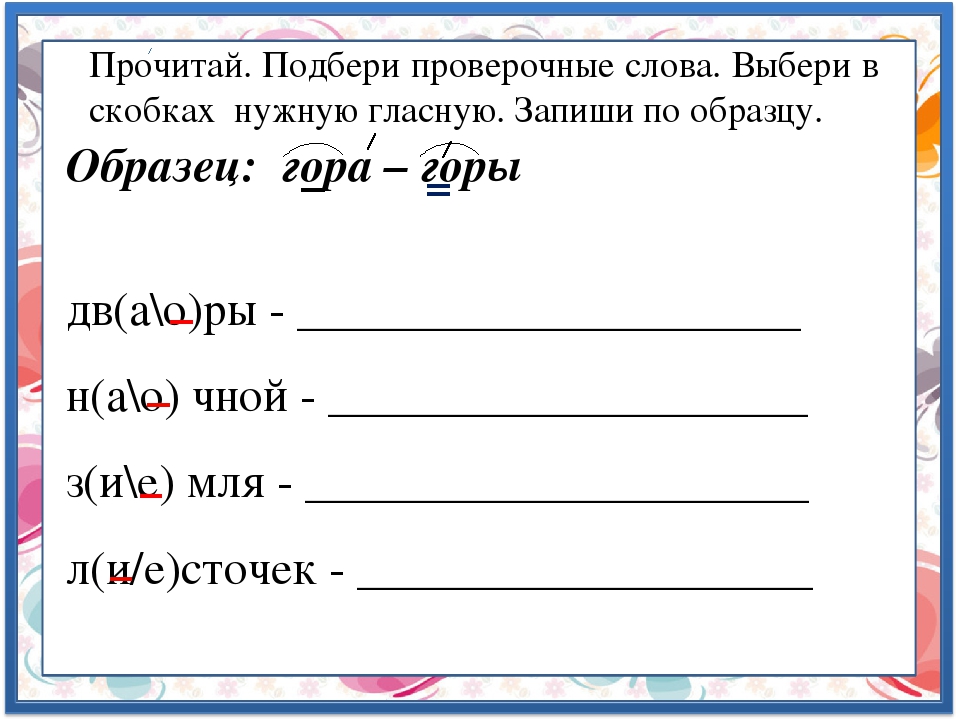

Чтобы отыскать проверочное слово, безударную гласную обычно проверяют ударением, используя два способа:

- изменение формы слова;

- подбор родственных слов.

Прежде чем воспользоваться ими, сначала определим часть речи или грамматическую форму слова. Это может помочь в поисках проверочного слова.

Сердце (что сделано?) за́нято.

Интересующее нас слово является краткой формой единственного числа среднего рода страдательного причастия прошедшего времени. Оно изменяется по родам и числам:

- он за́нят;

- девушка занята́;

- сиденье за́нято;

- ученики за́няты.

Образуем полную форму причастия — «за́нятый» (человек).

Формоизменение не прояснило написание безударной гласной.

Согласно нормам орфоэпии полная форма причастия и родовые краткие формы произносятся с ударным первым слогом или последним (форма женского рода). Тогда поищем производящий глагол рассматриваемого причастия. Оно образовано от инфинитива «заня́ть». От этого слова образуем еще одну глагольную форму — деепричастие «заня́в» (место). При произношении обоих слов четко звучит под ударением гласный второго слога.

Проверочное слово к слову «за́нято» — неопределенная форма глагола «заня́ть», а также деепричастие «заня́в».

Чтобы усвоить правильное написание исследуемого слова, прочтите примеры предложений.

Примеры

Скажите, здесь за́нято?

Её внимание было за́нято этим прекрасным пейзажем.

Всё было уже за́нято в этой придорожной гостинице.

Кресло было за́нято девчушкой с большим белым бантом в волосах.

Скачать статью: PDF

Какое проверочное слово для слова Степной

Многие слова вызывают затруднения при их написании. Зачастую, это связано с разницей между устным произношением слова и его письменным написанием. Подобные ситуации характерны для безударных слогов. То есть буква, которая не находится под ударением искажается при произнесении. Это и обуславливает ошибки при написании. Поэтому, в русском языке существует правило, по которому осуществляется проверка написания безударных гласных.

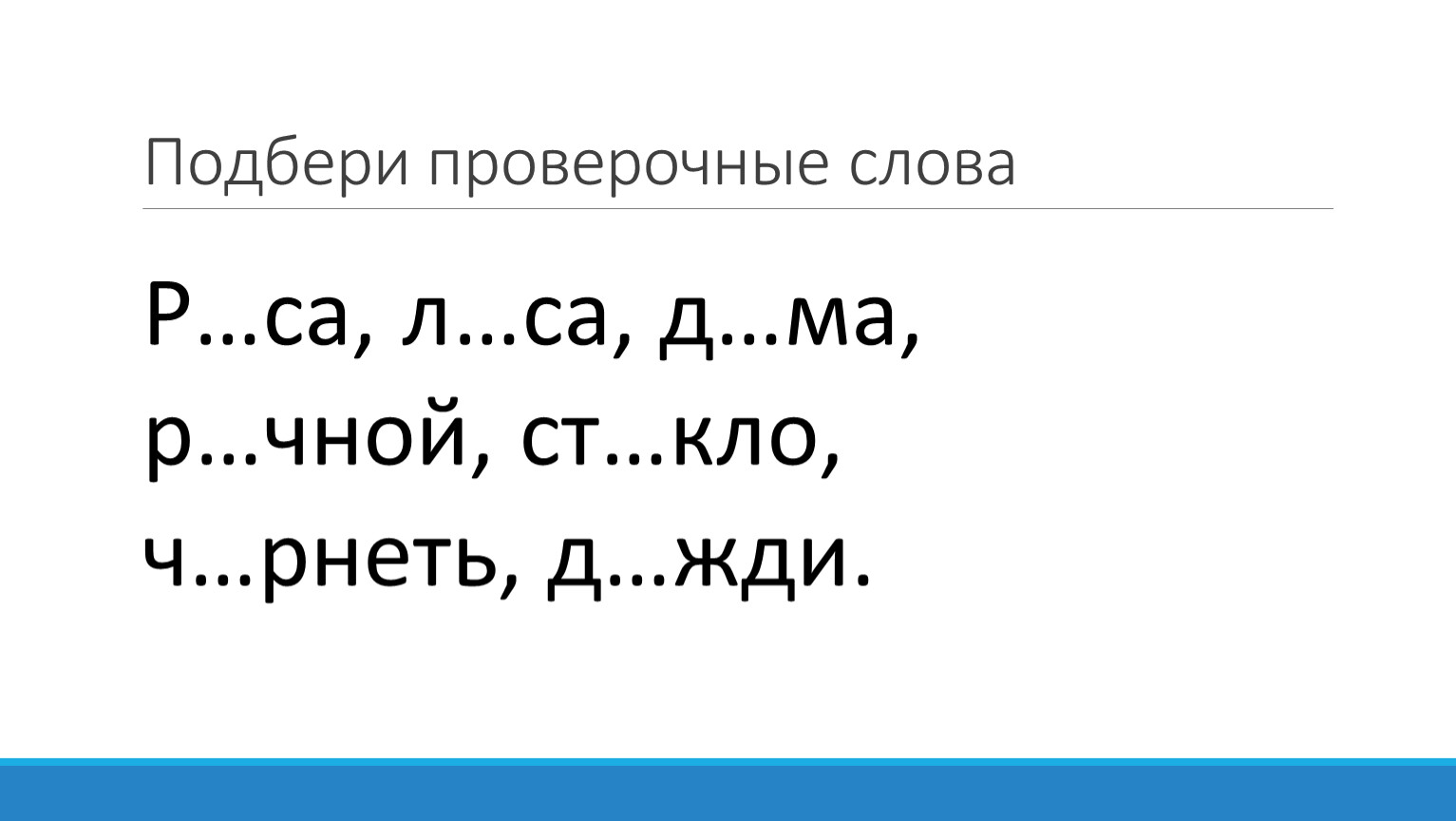

Проверить слово «степной»

Проверка слова «степной» осуществляется в соответствии с указанным выше правилом. В данном слове можно допустить ошибку, указав в первом слоге букву «и». Для провального написания необходимо подобрать такую форму слова, в которой проверяемый слог станет ударным:

- слово «степной» является именем прилагательным.

Оно обозначает принадлежность предмета к степи. Например, «степной цветок» или «степной ветер». Во всех случаях речь идет о принадлежности существительного к степи, как к типу пространства. Именно из этого следует исходить при проверке данного слова;

Оно обозначает принадлежность предмета к степи. Например, «степной цветок» или «степной ветер». Во всех случаях речь идет о принадлежности существительного к степи, как к типу пространства. Именно из этого следует исходить при проверке данного слова; - в слове «степной» ударение падает на второй слог. Поэтому, существует вероятность ошибки при написании первого слова. Он должен быть ударным. Тогда буква «е» будет звучать очень четко, что исключит вероятность неверного написания слова;

- искомым словом будет начальная форма указанного слова. Это слово «степь». Оно состоит только из одного слога, что исключает вероятность ошибки при его написании. В данной форме буква «е» явственно звучит.

Таким образом, проверочным словом для слова «степной» является слово «степь». В нем четко звучит буква «е», что не дает ошибиться и написать в первом слоге букву «и».

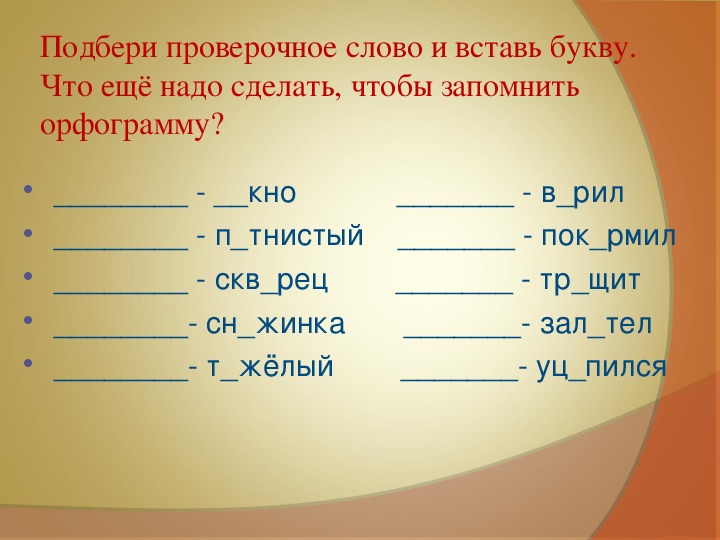

Как подбирать проверочные слова

Правильный подбор проверочного слова имеет важное значение. Именно верная форма даст ответ по поводу правильного написания проверочного слова. Как правило, проверочными словами становятся начальные формы слов. Они наиболее короткие и простые в написании. Из-за этого их произношение совпадает с письменным написанием. Поэтому, при проверке следует искать исходную форму проверяемого слова.

Как правило, проверочными словами становятся начальные формы слов. Они наиболее короткие и простые в написании. Из-за этого их произношение совпадает с письменным написанием. Поэтому, при проверке следует искать исходную форму проверяемого слова.

Проверочное слово к слову «крыжовник»

Слово «крыжовник» правильно пишется с буквой «ы» в первом безударном слоге и с буквой «о» после шипящего согласно орфографическому правилу. Суффикс -ник- существительного пишется всегда с буквой «и».

Безударный гласный в корне слова «крыжовник»

Слово «крыжовник» произносится с ударным вторым фонетическим слогом:

кры-жо-вник.

По этой причине искажается и неясно слышится гласный в первом предударном слоге:

[к р ы ж о в н’ и к].

Как правильно пишется это слово: «кружовник», «крожовник» или «крыжовник»?

Безударный гласный обычно проверяем ударением, так как в безударном слоге пишется та же буква, которая выступает в нём под ударением в словоформе или в родственном слове.

При изменении по падежам это существительное мужского рода второго склонения имеет один и тот же ударный гласный:

- и.п. что? крыжо́вник ;

- р.п. ягода чего? крыжо́вника;

- д.п. добавлю к чему? к крыжо́внику;

- в.п. вижу что? крыжо́вник

- т.п. наслаждаюсь чем? крыжо́вником;

- п.п. расскажу о чём? о крыжо́внике.

Сделаем вывод, что словоформы существительного «крыжовник» не прояснили звучание первого безударного гласного. Тогда подберем родственное прилагательное «крыжо́венный». Но при его произношении ударным является тот же гласный «о», так что безударный гласный первого слога интересующего нас слова с точки зрения современного русского языка является непроверяемым.

Происхождение слова «крыжовник»

Чтобы запомнить написание буквы «ы» в первом слоге анализируемого существительного, установим этимологическую связь с существующем в русском и других восточно-славянских языках словом «крыж», то есть крест.

Этимологический словарь М. Фасмера поведает нам интересные сведения о происхождении слова «крыжовник». Оно появилось в России не ранее XVII века и было заимствовано из польского языка, в котором существовала калька немецкого слова, производного от слова «крыж» — «крест». Следы названия колючего ягодного куста приведут нас в немецкий язык, где в его диалектах аналогичные слова в переводе буквально значат «христов тёрн».

Этимолог Макс Фасмер считает, что «значение немецких слов «христов тёрн» могло быть калькировано в польском как «крестовая ягода».

Правописание буквы «о» в слове «крыжовник»

В написании анализируемого слова доставит затруднение еще одна орфограмма — выбор буквы «о» или «ё» после шипящего. Чтобы сделать его правильно, определим морфемный состав этого существительного:

крыжовник — корень/суффикс/окончание.

Значит, орфографическая проблема существует в корне существительного. Теперь дело техники применить правило «написание букв е (ё), о после шипящих в корне слов«. Согласно этому правилу выберем букву «о», так как ни в падежных словоформах, ни в подобранном родственном прилагательном «крыжовенный» не произошло мены букв ё/е.

В корне слова «крыжо́вник» после шипящего под ударением пишется буква «о».

И, наконец, третья орфограмма — написание безударного суффикса -ник-, который всегда независимо от ударения пишется единообразно во всех словах:

- сырники;

- чайник;

- бумажник;

- соусник.

Не существует альтернативного суффикса -нек-.

Предыдущая

Как правильно пишется»Невозможно» или «не возможно», как правильно пишется?

Следующая

Как правильно пишетсяКак пишется слово «родина», с большой или с маленькой буквы?

Слово подшипник в русском языке

« Подшипник » в русском языке. Причины искажения произношения и написания. Подшибник – подшиник / подшиники – пошибники / пошипники.

Причины искажения произношения и написания. Подшибник – подшиник / подшиники – пошибники / пошипники.

Согласно толкованию словаря Даля подшипник в машинах понимается как «та часть подушки, на коей лежит шип оси или вала; упорная подкладка, на коей ось обращается». Таким образом, слово «подшипник» относится к разряду слов с «говорящим» словообразованием. Подшипник объясняет свою семантику через соотношение приставки и корня.

В современном языке слово «подшипник», как правило, употребляется в соответствии со своим изначальным значением: подшипник – это деталь, расположенная под шипом. Однако имеют место и курьезные ошибки, причина которых лежит в подмене фонетической составляющей слова « подшипник » или его семантики. Рассмотрим наиболее распространенные случаи: «подшибник», «подшиник» или «подшиники», и «пошибники» / «пошипники».

Подшибники

Самая частая ошибка в написании слова « подшипник » имеет в своей основе фонетические процессы. Глухой согласный «п» перед сонорным «н» в соответствии с правилами русского языка подвергается озвончению и превращается в свою звонкую пару «б». Таким образом из «подшипника» получается «подшибник». При данной ошибке полностью искажается и семантика слова «подшипник». Из детали, расположенной под шипом, он превращается в предмет, который или которым подшибают. Носители языка, плохо знакомые с техникой, таким образом, видимо, и представляют себе назначение подшипника. Так появился «подшибник».

Глухой согласный «п» перед сонорным «н» в соответствии с правилами русского языка подвергается озвончению и превращается в свою звонкую пару «б». Таким образом из «подшипника» получается «подшибник». При данной ошибке полностью искажается и семантика слова «подшипник». Из детали, расположенной под шипом, он превращается в предмет, который или которым подшибают. Носители языка, плохо знакомые с техникой, таким образом, видимо, и представляют себе назначение подшипника. Так появился «подшибник».

Подшиники

Cлово «подшипник» существует также и в таком варианте как «подшиник» или «подшиники». Здесь глухой согласный звук «п» просто проглатывается. В результате «подшипник» из детали, расположенной под шипом превращается в деталь, расположенную под шиной. Однако, если следовать правилам словообразования русского языка, то «подшиники» должны были бы быть « подшинниками » с двойным «н» — частью корня и суффиксом. Если попытаться определить, какое значение вкладывается в слово « подшиники» его носителями, то можно опять-таки предположить слабое знакомство с техникой при некотором условном знании устройства автомобиля. Видимо люди, употребляющие слово « подшиники » что-то слышали о ступице и о том, что расположенный на ней подшипник помогает вращаться колесу автомобиля. Колеса же, безусловно ассоциируются с «шинами». Более глубокую семантику возникновения « подшиников » определить затруднительно.

Видимо люди, употребляющие слово « подшиники » что-то слышали о ступице и о том, что расположенный на ней подшипник помогает вращаться колесу автомобиля. Колеса же, безусловно ассоциируются с «шинами». Более глубокую семантику возникновения « подшиников » определить затруднительно.

Пошипники

И наконец, стоит отметить такие варианты слова «подшипник» как « пошибники » или «пошипники». Они встречаются крайне редко и характерны для тех случаев, когда носитель языка при написании слова «подшипник» ориентируется на звучание, точнее на его разговорную форму. При таких вариантах проследить изменение семантики представляется невозможным.

А чтобы все «подшибники», «подшиники» и «пошибники» стали опять «подшипниками» необходимо просто помнить о семантике слова – «находящийся под шипом».

Первые образцы подшипников, очень напоминающие по своей конструкции современные модели, появились в России в 18 веке. Так, в 1768 году для транспортировки пьедестала под памятник Петру I «Медный всадник» в Петербурге были сконструированы гигантские салазки, где полозьями служили бревна, обитые листовой медью. В бревнах было выдолблено 32 углубления, в которых помещались бронзовые шары диаметром 12,7 см. Прообразом современных роликовых подшипников в России были дисковые подшипники, примененные русским механиком Кулибиным в его «самокате», построенном в 1791 году.

Так, в 1768 году для транспортировки пьедестала под памятник Петру I «Медный всадник» в Петербурге были сконструированы гигантские салазки, где полозьями служили бревна, обитые листовой медью. В бревнах было выдолблено 32 углубления, в которых помещались бронзовые шары диаметром 12,7 см. Прообразом современных роликовых подшипников в России были дисковые подшипники, примененные русским механиком Кулибиным в его «самокате», построенном в 1791 году.

Проверочное слово к слову «конфета»

Словарное слово «конфета» пишется с буквой «о» в корне и не имеет проверочного слова.

Попытаемся найти проверочное слово к слову«конфета», изменив форму существительного и подобрав однокоренные слова. Узнаем происхождение слова «конфета».

Поиск проверочного слова к слову «конфета»

Рассматриваемое слово обозначает предмет и отвечает на вопрос: что? Значит, это неодушевленное существительное женского рода:

- моя, твоя, какая-то конфе́та,

- вкусная, шоколадная конфе́та.

Оно произносится с ударным вторым гласным в корне:

конфе́та — корень/окончание.

Первый гласный, оставшийся без ударения, в слабой фонетической позиции искажается, поэтому возникает сомнение: какую букву, «о» или «а», выбрать в написании рассматриваемого слова?

В безударной позиции пишется та же буква, которая выступает в том же слоге в ударном положении. Попытаемся проверить её ударением, сначала изменив существительное по падежам, а затем подобрав родственные слова:

- вкус чего? конфе́т-ы,

- радуюсь чему? конфе́т-е,

- вижу что? конфе́т-у,

- лакомлюсь чем? конфе́т-ой,

- мечтаю о чём? о конфе́т-е,

конфе́тка, конфе́точка, конфе́тница, конфе́тный.

Ни в одной форме существительного или в корне родственных слов проверяемый гласный не стал ударным. С проверкой безударного гласного в корне анализируемого слова ничего не получилось.

Происхождение слова «конфета»

Это слово заимствовано русским языком два столетия назад, в начале XIX веке, из итальянского языка. Этимологический словарь русского языка поведает любознательным, что итальянское слово confetto буквально значит «приготовленный». Оно является производным от глагола confettare — «приготовлять в сахаре». А там и рукой подать до латинского языка, где глагол conficere буквально значит «изготовлять».

Как видим, в языках-источниках в производящих словах пишется в первом слоге буква «о», которую сохранило слово «конфета» на русской почве, а вот второй согласный в корне оно потеряло по дороге в Россию.

Вывод

В слове «конфета» безударный гласный «о» является непроверяемым.

Чтобы лучше запомнить написание этого словарного слова, узнаем о детективном расследовании современной детской поэтессы Ириной Гуриной.

Пропала однажды конфе́та.

Её, вероятно, украли.

Быть может, лежит она где-то?

Я даже не знаю, цела ли?

Остался лишь брошенный фантик,

А что это рядом, гляди-ка:

Упал чей-то шёлковый бантик,

Ага, нам осталась улика!

Искал я на полках буфета,

В шкафу, на полу, за часами!

Куда же пропала конфета?

Конфеты не ползают сами!

Я следствие вёл, не сдавался,

Я двигался только вперёд.

И вот до сестрёнки добрался:

А что она с хрустом жуёт?

Загадочно смотрит сестрёнка,

Конфету мою проглотив.

Да, ладно… Она же девчонка!

Но я-то зато детектив!

Какое проверочное слово к слову тридцать?

У слова «отнюдь» ( = совсем, вовсе, никоим образом) есть сходное по структуре слово «обоюдный» ( = общий для обеих сторон; взаимный).

Слово «обоюдный» образовалось следующим образом: обе ― обо/юд/у (с обеих сторон, суффикс ЮДУ, сравнить: весь ― вс/юду)― обо/юд/н/ый.

ОТНЮДЬ НЕ ― усилительная отрицательная частица, имеющая дословное значение «отовсюду нет, полностью нет, со всех сторон нет)». Это значение ― со всех сторон, ото **иных сторон** ― передавало др.-русск. наречие: иной ― от(ъ)инудь, от(ъ)инуду.

ПРОВЕРКА

Таким образом, слова «всюду, обоюдный, отнюдь» содержат общий исторический суффикс ЮД, то есть мы проверили букву Д в слове «отнюдь». Кроме того, в состав слова входит всем известная приставка ОТ. Хотя в современном языке «отнюдь» не делится на морфемы, но нам удалось выделить исторические морфемы с помощью этимологического словаря и проверить их звуко-буквенный состав.

«Жирный» от слова «жир», но тут играет роль правило: «жи- ши- пиши через «и».

Пример: Майонез был слишком жирный, поэтому в салат мы добавили сметану».

Пример: Сегодня на рыбалке мы поймали очень жирного леща.

Слово Честолюбие оказывается сложным существительным среднего рода в котором выделим окончание -Е: Честолюбие-Честолюбием-Честолюбия.

Ударение в нем падает на третий слог: честолЮбие.

Корнями слова оказываются морфемы ЧЕСТ-: Честь, и ЛЮБ-: Любить.

Обратим внимание, что в корне ЧЕСТ находится безударная гласная Е, а само слово можно ошибочно написать как чИстолюбие.

Проверить безударную гласную в слове Честолюбие можно с помощью слова чЕсть.

Также в слове Честолюбие выделим соединительную гласную О, помня о том, что соединительной гласной А не существует.

При произношении слов рожки, бумажка происходит типичное в русской фонетике оглушение звонкого согласного корня слов перед глухим согласным к суффикса:

рож-к-и — корень/суффикс/окончание

бумаж-к-а — корень/суффикс/окончание.

Чтобы правильно написать эти слова, изменим их форму с целью, чтобы после сомнительного согласного появился гласный, который, как лучиком фонарика, высветит его:

рожки — нет рожек;

бумажка — нет бумажек.

Ласкательное слово «бумажечка» тоже поможет прояснить звучание звонкого согласного «ж».

А вот в слове букашка нет оглушения. Докажем это, обратившись к родственному слову с уменьшительно-ласкательным значением или изменив форму существительного:

букашка — букашечка;

букашка — нет букашек.

Слово «опечалился», относится к глаголу совершенного вида, так как отвечает на вопрос «что сделал?», имеет мужской род и находится в единственном числе.

Сделаем морфемный разбор, чтобы во всем разобраться.

Для того, чтобы не наделать ошибки в данном слове, необходимо знать правила русского языка и уметь ими пользоваться.

- «о», является приставкой, а как известно из школьной программы, что приставки «а» — просто не существует.

- «печал», является корнем слова. К корню слова проверочного слова нет, нам необходимо хорошенько запомнить правильное написание.

- «и», «л» — это суффиксы.

- «ся» — окончание слова.

Искажают синонимы, искажают антонимы | Тезаурус Мерриам-Вебстера

1

изменить настолько, чтобы создать неправильное впечатление или изменить значение

- сообщение тренера было настолько искажено после прохождения через такое количество людей, что оно стало неразборчивым

- изгиб,

- цвет,

- повар,

- фальсифицируйте,

- выдумка,

- искажение,

- неверно истолковать,

- неверное отношение,

- введение в заблуждение,

- неверное положение,

- извращенец,

- наклонная,

- твист,

- основа

2

вывернуть (что-то) из естественной или нормальной формы или состояния

- если вы продолжите так искажать ваше лицо, когда-нибудь оно застынет в этом положении

См. Определение словаря

Определение словаря

Как устранить поврежденные документы в Word — Office

- 158Z» data-article-date-source=»git»> 24.05.2021

- 13 минут на чтение

- Применимо к:

- Word для Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

В этой статье

Примечание

Office 365 ProPlus переименовывается в Microsoft 365 Apps for Enterprise .Дополнительные сведения об этом изменении см. В этом сообщении в блоге.

Сводка

В этой статье описывается, как определить поврежденный документ в Word 2007 и более поздних версиях. Кроме того, эта статья включает шаги, которые объясняют, как восстановить текст и данные, содержащиеся в документе, после того, как вы определили документ как поврежденный.

Эта статья предназначена для начинающего и среднего пользователя компьютера.

Возможно, вам будет проще выполнить указанные действия, если вы сначала распечатаете эту статью.

Обновление Microsoft Office и Windows

Многие проблемы с программным обеспечением можно решить путем обновления программ Microsoft Office и Windows.

Часто задаваемые вопросы об обновлении Windows

Установить обновления Office

Обновление Office с помощью Центра обновления Майкрософт

Поврежденный документ или проблема с программным обеспечением?

Документ Word может быть поврежден по нескольким причинам, из-за которых вы не сможете его открыть. Такое поведение может быть связано с повреждением документа или шаблона, на котором он основан.Это поведение может включать следующее:

- Неоднократно меняет нумерацию существующих страниц в документе

- Повторяет разрывы страниц в документе

- Неправильный макет и форматирование документа

- Нечитаемые символы на экране

- Сообщения об ошибках при обработке

- Компьютер, который перестает отвечать при открытии файла

- Любое другое непредвиденное поведение, которое нельзя отнести к типичной работе программы

Иногда такое поведение может быть вызвано не только повреждением документа, но и другими факторами. Важно определить, поврежден ли документ или проблема связана с программным обеспечением. Чтобы устранить эти другие факторы, выполните следующие действия:

Важно определить, поврежден ли документ или проблема связана с программным обеспечением. Чтобы устранить эти другие факторы, выполните следующие действия:

- Поищите подобное поведение в других документах. Попробуйте открыть другие документы Word, чтобы узнать, возникает ли та же проблема. Если они открываются правильно, проблема может быть в документе Word.

- Поищите похожее поведение в других программах Microsoft Office. В этом случае проблема может быть связана с другим приложением или операционной системой.

Если какой-либо из этих шагов указывает на то, что проблема не в документе, вам необходимо будет устранить неполадки Word, пакета Office или операционной системы, работающей на компьютере.

Действия по устранению неполадок, чтобы попытаться, если поврежденный документ не открывается

Попробуйте методы в указанном порядке. Если один вам не подходит, попробуйте следующий.

Способ 1. Откройте поврежденный документ в черновом режиме без обновления ссылок

Шаг 1.

Настройте Word

Настройте Word

- Начальное слово.

- На вкладке View выберите Draft в группе Views .

- Выберите File Menu , затем Options , а затем Advanced .

- В разделе Показать содержимое документа выберите Использовать черновой шрифт в представлениях «Черновик» и «Структура» и Показать заполнители изображений .

- Прокрутите вниз до раздела Общие , снимите флажок Обновлять автоматические ссылки при открытии , выберите OK , а затем закройте Word.

Шаг 2. Откройте поврежденный документ

- Начальное слово.

- Выберите File Menu , а затем выберите Open .

- Выберите поврежденный документ, а затем выберите Открыть .

Если вы можете открыть документ, закройте его, а затем снова откройте его, используя метод 6, и исправьте документ. В противном случае перейдите к способу 2.

В противном случае перейдите к способу 2.

Метод 2. Вставьте документ как файл в новый документ

Шаг 1. Создайте новый пустой документ

- Выберите File Menu , а затем выберите New .

- Выберите Пустой документ , а затем выберите Создать .

Шаг 2. Вставьте поврежденный документ в новый документ

На вкладке Вставить выберите Вставить объект , а затем выберите Текст из файла .

В диалоговом окне « Вставить файл » найдите и выберите поврежденный документ. Затем выберите Вставить .

Примечание

Возможно, вам придется повторно применить форматирование к последнему разделу нового документа.

Способ 3. Создайте ссылку на поврежденный документ

Шаг 1. Создайте пустой документ

- В Word выберите File Menu , а затем выберите New .

- Выберите Пустой документ , а затем выберите Создать .

- В новом документе введите «Это тест».

- Выберите File Menu , а затем выберите Save .

- Введите «Спасательная ссылка», а затем выберите Сохранить .

Шаг 2. Создайте ссылку

- Выделите текст, который вы ввели на шаге 1–3.

- На вкладке Домашняя страница выберите Копировать в группе Буфер обмена .

- Выберите File Menu , а затем выберите New .

- Выберите Пустой документ , а затем выберите Создать .

- На вкладке Домашняя страница щелкните стрелку на кнопке Вставить в группе Буфер обмена , а затем выберите Специальная вставка .

- Выберите Вставить ссылку , выберите Форматированный текст (RTF) .

- Выберите ОК .

Шаг 3. Измените ссылку на поврежденный документ

Щелкните правой кнопкой мыши связанный текст в документе, наведите указатель на объект Связанный документ , а затем выберите Ссылки .

В диалоговом окне Ссылки выберите имя файла связанного документа, а затем выберите Изменить источник .

В диалоговом окне Изменить источник выберите документ, который вы не можете открыть, а затем выберите Открыть .

Выберите OK , чтобы закрыть диалоговое окно Links .

Примечание

Информация из поврежденного документа появится, если там были какие-либо данные или текст, которые можно восстановить.

Щелкните правой кнопкой мыши связанный текст, наведите указатель на объект Связанный документ , а затем выберите Ссылки .

В диалоговом окне Связи выберите Разорвать связь .

Когда вы получите следующее сообщение, выберите Да : Вы действительно хотите разорвать выбранные ссылки?

Метод 4. Воспользуйтесь конвертером «Восстановить текст из любого файла»

Примечание

Конвертер «Восстановить текст из любого файла» имеет ограничения. Например, теряется форматирование документа. Кроме того, теряются графика, поля, графические объекты и любые другие элементы, кроме текста.Однако текст поля, верхние и нижние колонтитулы, сноски и концевые сноски сохраняются как простой текст.

- В Word выберите File Menu , а затем выберите Open .

- В поле Файлы типа выберите Восстановить текст из любого файла (. ) .

- Выберите документ, из которого вы хотите восстановить текст.

- Выбрать Открыть .

После восстановления документа с помощью конвертера «Восстановить текст из любого файла» имеется некоторый текст двоичных данных, который не преобразован.Этот текст в основном находится в начале и в конце документа. Перед сохранением файла как документа Word необходимо удалить этот текст двоичных данных.

Примечание

Если вы используете Word 2007 и в пользовательском интерфейсе нет кнопки файла, выберите кнопку Office и при необходимости следуйте инструкциям.

Действия по устранению неполадок, чтобы попытаться открыть поврежденный документ

Метод 1. Скопируйте все, кроме последнего знака абзаца, в новый документ

Шаг 1. Создайте новый документ

- В Word выберите Файл на ленте, а затем выберите Новый .

- Выберите Пустой документ , а затем выберите Создать .

Шаг 2. Откройте поврежденный документ

- Выберите Файл на ленте, а затем выберите Открыть .

- Выберите поврежденный документ, а затем выберите Открыть .

Шаг 3. Скопируйте содержимое документа, а затем вставьте его в новый документ

Примечание

Если ваш документ содержит разрывы разделов, копируйте только текст между разрывами разделов.Не копируйте разрывы разделов, потому что это может привести к повреждению вашего нового документа. Измените вид документа на черновик при копировании и вставке между документами, чтобы избежать переноса разрывов разделов. Чтобы перейти к черновому виду, на вкладке Вид выберите Черновик в группе Виды документа .

- В поврежденном документе нажмите CTRL + END, а затем нажмите CTRL + SHIFT + HOME.

- На вкладке Домашняя страница выберите Копировать в группе Буфер обмена .

- На вкладке View выберите Switch Windows в группе Window .

- Выберите новый документ, созданный на шаге 1.

- На вкладке Домашняя страница выберите Вставить в группу Буфер обмена .

Если странное поведение не исчезнет, перейдите к методу 8.

Метод 2. Измените шаблон, который используется в документе

Шаг 1. Определите шаблон, который используется в документе

- Откройте поврежденный документ в Word.

- Выберите Файл на ленте, а затем выберите Параметры .

- Выберите надстройки .

- В поле Управление выберите Шаблоны в разделе Просмотр надстроек Office и управление ими.

- Выберите Go .

В поле Шаблон документа будет указан шаблон, который используется в документе. Если в списке указан шаблон Обычный , перейдите к шагу 2. В противном случае перейдите к шагу 3.

В противном случае перейдите к шагу 3.

Шаг 2. Переименуйте глобальный шаблон (Normal.dotm)

- Выход из Word.

- Нажмите кнопку Start .

- В вашей операционной системе найдите normal.dotm. Обычно он находится в этом месте:% userprofile% \ appdata \ roaming \ microsoft \ templates

- Щелкните правой кнопкой мыши Normal.dotm , а затем выберите Переименовать .

- Введите «Oldword.old» и нажмите клавишу ВВОД.

- Закройте проводник.

- Запустите Word и откройте документ.

.

Шаг 3. Измените шаблон документа

- Откройте поврежденный документ в Word.

- Выберите Файл на ленте, а затем выберите Параметры .

- Выберите надстройки .

- В поле Manage выберите Templates , а затем выберите Go .

- Выберите Присоединить .

- В папке Templates выберите Normal.dotm , а затем выберите Open .

- Выберите OK , чтобы закрыть диалоговое окно Шаблоны и надстройки .

- Выйти из Word.

Шаг 4. Убедитесь, что изменение шаблонов сработало.

- Начальное слово.

- Выберите Файл на ленте, а затем выберите Параметры .

- Выберите поврежденный документ, а затем выберите Открыть .

Если странное поведение не исчезнет, перейдите к методу 3.

Метод 3: запустить Word с настройками по умолчанию

Вы можете использовать переключатель / a для запуска Word, используя только настройки Word по умолчанию.При использовании переключателя / a Word не загружает надстройки. Кроме того, Word не использует существующий шаблон Normal.dotm. Перезапустите Word с помощью переключателя / a.

Шаг 1. Запустите Word с помощью переключателя / a

Выходное слово.

Нажмите кнопку Start и найдите Run. В диалоговом окне «Выполнить» введите следующее:

winword.exe / а

Шаг 2. Откройте документ

- В Word выберите Файл на ленте, а затем выберите Открыть .

- Выберите поврежденный документ, а затем выберите Открыть .

Если странное поведение не исчезнет, перейдите к методу 4.

Метод 4. Смена драйверов принтера

Шаг 1. Попробуйте другой драйвер принтера

- В операционной системе найдите «Устройства и принтеры».

- Выберите Добавить принтер .

- В диалоговом окне Добавить принтер выберите Добавить локальный принтер .

- Выберите Использовать существующий порт , а затем выберите Далее .

- В списке производителей выберите Microsoft .

- Выберите Microsoft XPS Document Writer , а затем выберите Next .

- Выберите Используйте текущий установленный драйвер (рекомендуется) , а затем выберите Далее .

- Установите флажок Установить в качестве принтера по умолчанию , а затем выберите Далее .

- Выберите Готово .

Шаг 2. Убедитесь, что изменение драйверов принтера устраняет проблему

- Начальное слово.

- Выберите Файл на ленте, а затем выберите Открыть .

- Выберите поврежденный документ, а затем выберите Открыть .

Если странное поведение не исчезнет, перейдите к шагу 3.

Шаг 3. Переустановите исходный драйвер принтера.

Windows 10 и Windows 7

В операционной системе найдите принтеры.

Выберите исходный принтер по умолчанию, а затем выберите Удалить .

Если вам будет предложено ввести пароль администратора или подтверждение, введите пароль или выберите Продолжить .

Если вам будет предложено удалить все файлы, связанные с принтером, выберите Да .

Выберите Добавить принтер или сканер , а затем следуйте инструкциям мастера Добавить принтер , чтобы переустановить драйвер принтера.

Шаг 4. Убедитесь, что изменение драйверов принтера устраняет проблему

- Начальное слово.

- Выберите Файл на ленте, а затем выберите Открыть .

- Выберите поврежденный документ, а затем выберите Открыть .

Если странное поведение не исчезнет, перейдите к методу 5.

Метод 5. Заставьте Word попытаться восстановить файл

Шаг 1.

Ремонтный документ

Ремонтный документ

В Word выберите Файл на ленте, а затем выберите Открыть .

- В диалоговом окне Открыть щелкните один раз, чтобы выделить документ Word.

- Щелкните стрелку на кнопке Открыть , а затем выберите Открыть и восстановить .

Шаг 2. Убедитесь, что исправление документа устраняет проблему

Убедитесь, что странное поведение больше не возникает. Если странное поведение не исчезнет, перезапустите Windows и перейдите к методу 6.

Метод 6. Измените формат документа, а затем преобразуйте документ обратно в формат Word.

Шаг 1. Откройте документ

- Начальное слово.

- Выберите Файл на ленте, а затем выберите Открыть .

- Выберите поврежденный документ, а затем выберите Открыть .

Шаг 2. Сохраните документ в другом формате файла

- Выберите Файл на ленте, а затем выберите Сохранить как .

- Выберите Другие форматы .

- В списке Сохранить как тип файла выберите Rich Text Format (* .rtf) .

- Выберите Сохранить .

- Выберите File на ленте, а затем выберите Close .

Шаг 3. Откройте документ, а затем преобразуйте документ обратно в формат файла Word

- В Word выберите Файл , а затем выберите Открыть .

- Выберите преобразованный документ, а затем выберите Открыть .

- Выберите Файл , а затем выберите Сохранить как .

- Выберите Word Document для типа Сохранить как .

- Переименуйте файл документа и выберите Сохранить .

Шаг 4. Убедитесь, что преобразование формата файла документа устраняет проблему

Убедитесь, что странное поведение больше не возникает. Если поведение не исчезнет, попробуйте сохранить файл в другом формате. Повторите шаги с 1 по 4, а затем попробуйте сохранить файл в следующих форматах файлов в следующем порядке:

Если поведение не исчезнет, попробуйте сохранить файл в другом формате. Повторите шаги с 1 по 4, а затем попробуйте сохранить файл в следующих форматах файлов в следующем порядке:

- Веб-страница (.htm; .html)

- Любой другой формат обработки текста

- Обычный текст (.txt)

Примечание

Сохранение файлов в формате Plain Text (.txt) и может устранить повреждение документа. Однако все форматирование документа, макрокоды и графика теряются. При сохранении файлов в формате Plain Text (.txt) и необходимо переформатировать документ. Поэтому используйте формат Plain Text (.txt) только в том случае, если другие форматы файлов не решают проблему.

Если странное поведение не исчезнет, перейдите к способу 7.

Метод 7. Скопируйте неповрежденные части поврежденного документа в новый документ

Шаг 1. Создайте новый документ

- В Word выберите Файл , а затем выберите Новый .

- Выберите Пустой документ , а затем выберите Создать .

Шаг 2. Откройте поврежденный документ

- Выберите File , а затем выберите Open .

- Выберите поврежденный документ, а затем выберите Открыть .

Шаг 3. Скопируйте неповрежденные части документа, а затем вставьте неповрежденные части в новый документ

Примечание

Если ваш документ содержит разрывы разделов, копируйте только текст между разрывами разделов. Не копируйте разрывы разделов, потому что это может привести к повреждению вашего нового документа. Измените вид документа на черновик при копировании и вставке между документами, чтобы избежать переноса разрывов разделов. Чтобы перейти к черновому виду, на вкладке Вид выберите Черновик в группе Виды документа .

- Найдите и выберите неповрежденную часть содержимого документа в поврежденном документе.

- На вкладке Домашняя страница выберите Копировать в группе Буфер обмена .

- На вкладке View выберите Switch Windows в группе Window .

- Выберите новый документ, созданный на шаге 1.

- На вкладке Домашняя страница выберите Вставить в группу Буфер обмена .

- Повторите шаги с 3a по 3e для каждой неповрежденной части документа. Вы должны восстановить поврежденные разделы вашего документа.

Метод 8. Переключите представление документа, чтобы удалить поврежденное содержимое

Если документ кажется усеченным (отображаются не все страницы в документе), возможно, можно переключить вид документа и удалить поврежденное содержимое из документа.

Определите номер страницы, на которой поврежденное содержимое приводит к усечению документа.

- В Word выберите Файл , а затем выберите Открыть .

- Выберите поврежденный документ, а затем выберите Открыть .

- Прокрутите, чтобы просмотреть последнюю страницу, отображаемую перед усеченным документом. Запишите содержимое, отображаемое на этой странице.

- В Word выберите Файл , а затем выберите Открыть .

Переключите представления, а затем удалите поврежденное содержимое.

- На вкладке View в группе Document Views выберите Web Layout или Draft view .

- Прокрутите, чтобы просмотреть содержимое, которое отображалось до того, как документ выглядел усеченным.

- Выберите и удалите следующий абзац, таблицу или объект в файле.

- На вкладке View в группе Document Views выберите Print Layout . Если документ по-прежнему выглядит усеченным, продолжайте переключать представления и удалять содержимое, пока документ не перестанет отображаться в усеченном виде в представлении Макет печати .

- Сохраните документ.

Метод 9. Откройте документ с помощью Блокнота

Если документ поврежден и ни один из предыдущих методов не работает, попробуйте восстановить его содержимое, открыв документ с помощью Блокнота.

Примечание

Используя этот метод, вы потеряете все форматирование. Намерение состоит в том, чтобы восстановить контент.

- Найдите поврежденный документ с помощью проводника Windows.

- Щелкните документ правой кнопкой мыши и выберите Открыть с помощью .

- Выберите Блокнот :

4. Документ откроется в Блокноте с дополнительным кодом и текстом вокруг содержимого.

Примечание

Возможно, вам придется изменить тип файла с «Текстовые документы ( .txt)» на «Все файлы (. *)».

5. Очистите текст, удалив все или большую часть лишних символов.

6. Выберите File , а затем выберите Save As… Переименуйте документ, чтобы не перезаписать поврежденный.

Вернитесь в Word и откройте новый документ.Оказавшись в Word, вы можете очистить его и попробовать повторно применить утерянный формат.

Определение и значение искажения | Словарь английского языка Коллинза

Примеры «искажать» в предложении

искажение

Эти примеры были выбраны автоматически и могут содержать конфиденциальный контент.Подробнее…

Они признают, что их воспоминания могут искажать факты.

The Times Literary Supplement (2010)

Недостаток гравитации также искажает глаза.

Times, Sunday Times (2015)

Направление сохраняется, но форма искажена.

Джилберт, Джон Основные факты о географии (1983)

И снова высокая культура прошлого искажается через искажающие зрелища настоящего.

Times, Sunday Times (2006)

Они сказали, что напечатали ложную информацию, чтобы исказить факты.

Times, Sunday Times (2011)

Некоторые эксперты опасаются, что этот предел искажает всю экономику.

The Sun (2008)

Взаимозависимость диверсифицированных фирм как покупателей и продавцов также может искажать конкуренцию.

Pass, Christopher, Lowes, Словарь экономики Брайана Коллинза (1993)

Некоторые предприятия пострадают, и это будет иметь другие искажающие эффекты.

Times, Sunday Times (2016)

Его легко реализовать, и он меньше искажает экономику, чем другие варианты.

Times, Sunday Times (2011)

Расовая динамика и динамика поколений подтолкнули его еще дальше вверх и, возможно, искажают общую картину.

Times, Sunday Times (2009)

Подробнее …

Очень мягкая денежно-кредитная политика помогла стабилизировать экономику, но также имела искажающие побочные эффекты.

Times, Sunday Times (2014)

Эти убеждения затуманивают и искажают реальность.

Times, Sunday Times (2009)

Не потому, что искажает факты.

Times, Sunday Times (2014)

Он утверждает, что люди, которые заблуждаются по поводу самих себя и искажают реальность в свою пользу, сталкиваются с целым рядом проблем.

Times, Sunday Times (2013)

Голос на другом конце провода звучит искаженно и немного напуган.

Христианство сегодня (2000)

По мере того, как давление в мозгу увеличивалось, он начал давить на их глазные яблоки, искажая их форму.

Times, Sunday Times (2015)

Очевидно, что в этой истории есть факты, которые были искажены или искажены.

Times, Sunday Times (2008)

Ваша мать говорит, что вы искажаете факты, если не прямо представляете вещи.

Times, Sunday Times (2013)

Непомерная стоимость здравоохранения искажает всю экономику Америки.

Маккензи, Джеймс Ф. и Пингер, Роберт Р. Введение в общественное здравоохранение (1995)

Он предположил, что цифры могли быть искажены двумя конкретными компонентами: конструкцией и энергией.

Times, Sunday Times (2012)

Предприниматели часто настолько ослеплены представлениями о собственном великолепии, что забывают взглянуть на историю, а реальность искажается грандиозными мечтами.

Times, Sunday Times (2009)

Он оживляет историю, рассказывая истории о малоизвестных, невоспетых людях, которых она формирует и искажает.

Times, Sunday Times (2006)

Они сказали, что он был прав, не увеличив громкость, потому что это могло исказить звук, хотя это была согласованная процедура перед сериалом.

Times, Sunday Times (2010)

Они могут искажать цвета, звуки, объекты и чувства времени и движения.

The Sun (2014)

Искажение Трампа в отношении Демса и обещания

ВАШИНГТОН (AP) — Президент Дональд Трамп обвиняет демократов в том, что они лишили Бога клятвы верности на своем национальном съезде. Он искажает то, что произошло.

ТРАМП: «Демократы взяли слово БОГ из клятвы верности на Национальном съезде демократов.Сначала я подумал, что они ошиблись, но это не так. Это было сделано специально. Помните евангельских христиан и ВСЕХ, вот откуда они пришли — это сделано. Голосуйте 3 ноября! » — сообщила суббота.

ФАКТЫ: Это ложное обвинение. Центральное программирование съезда включало в себя полное обещание с «под Богом».

В первый вечер Национального съезда Демократической партии внуки Джо Байдена произнесли это обещание, после чего последовал хор съезда «Усеянное звездами знамя. На вторую ночь об этом заявила разношерстная группа американцев; то же самое с третьей ночью. На четвертый вечер его произносит Седрик Ричмонд-младший, сын конгрессмена Седрика Ричмонда из Луизианы. «Под Богом» было в каждом рендеринге. Съезд также был посвящен демонстрации религиозной веры Байдена.

На вторую ночь об этом заявила разношерстная группа американцев; то же самое с третьей ночью. На четвертый вечер его произносит Седрик Ричмонд-младший, сын конгрессмена Седрика Ричмонда из Луизианы. «Под Богом» было в каждом рендеринге. Съезд также был посвящен демонстрации религиозной веры Байдена.

Во время двух фракций перед началом вечерних съездов Ассамблея мусульманских делегатов и союзников и собрание ЛГБТК, оба во вторник, не были включены в данное обещание «под Богом».Серия партийных собраний транслировалась в прямом эфире, но не была частью трансляции съезда в прайм-тайм.

Залог был выдан в 1892 году и изменен в 1920-х годах. «Под Богом» было добавлено в 1954 году, когда президент Дуайт Эйзенхауэр призвал Конгресс сделать это. Эти два слова время от времени вызывали споры о том, следует ли ожидать от людей, не исповедующих религию, присяги на верность стране, находящейся под властью Бога.

___

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА — Посмотрите на правдивость заявлений политических деятелей.

___

Найдите проверку фактов AP на http://apnews.com/APFactCheck

Следуйте @APFactCheck в Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

Потеря всего форматирования в документе (Microsoft Word)

Обратите внимание:

Эта статья написана для пользователей следующих версий Microsoft Word: 97, 2000, 2002 и 2003. Если вы используете более позднюю версию (Word 2007 или новее), этот совет может не подойти вам .Чтобы ознакомиться с версией этого совета, написанного специально для более поздних версий Word, щелкните здесь: потеря всего форматирования в документе.

Эмили беспокоится о том, как она постоянно теряет форматирование документа. Каждый раз, когда она выделяет часть текста, а затем меняет шрифт или выравнивание полей, Word меняет весь документ на этот новый шрифт или поле.

Каждый раз, когда она выделяет часть текста, а затем меняет шрифт или выравнивание полей, Word меняет весь документ на этот новый шрифт или поле.

Прежде чем объяснять, как это исправить, необходимо сделать небольшой обзор того, как форматирование обрабатывается в Word. Как правило, в Word существует два типа форматирования: неявное и явное. Неявное форматирование, то есть форматирование по умолчанию, реализуется с помощью стилей. Явное форматирование выполняется с помощью команд форматирования, таких как те, что находятся на панелях инструментов, в меню и в различных диалоговых окнах.

Все форматирование по умолчанию в Word начинается со стилей. От них никуда не деться; они всегда рядом, даже если вы пытаетесь их игнорировать. Если вы измените то, что находится в определении стиля, вы измените форматирование, применяемое ко всем абзацам или символам, использующим этот стиль. Если вы создаете новые стили, вы создаете новое форматирование «по умолчанию», которое можно применить к различным элементам вашего документа. Если вы попытаетесь игнорировать стили, то большинство, если не все, ваши абзацы будут использовать стиль Normal.

Если вы попытаетесь игнорировать стили, то большинство, если не все, ваши абзацы будут использовать стиль Normal.

Любое явное форматирование, которое вы делаете, всегда выполняется как наложение на базовое форматирование на основе стилей. Например, если вы выделите несколько слов в абзаце, а затем щелкните инструмент «Полужирный», выделенный текст будет отформатирован полужирным шрифтом, но вы не удалили стиль, который контролировал исходное форматирование текста. Вы не можете его удалить; вы можете только отменить это.

Word также позволяет явному форматированию не просто переопределять неявное форматирование, но и превращать в неявный формат .Это происходит потому, что Word может «впитать» явные изменения форматирования в основной стиль. Когда это происходит, любые другие элементы документа, в которых использовался этот стиль, автоматически изменяются, чтобы отразить вновь примененный формат.

Такое поведение (поглощение явного форматирования в базовый стиль) действительно сбивает с толку людей, только изучающих, как Word обрабатывает форматирование. Внезапно локальные форматы могут распространяться глобально, и это приводит к тому, что кажется странным поведением со стороны Word.

Внезапно локальные форматы могут распространяться глобально, и это приводит к тому, что кажется странным поведением со стороны Word.

Как решить проблему? Отключите в Word параметр, при котором явное форматирование поглощается базовыми стилями. Для этого выполните следующие действия, если вы используете Word 2002 или Word 2003:

- Выберите «Стили и форматирование» в меню «Формат». Word отображает область задач «Стили и форматирование».

- Наведите указатель мыши на стиль, который хотите изменить. Справа от имени стиля должна появиться стрелка раскрывающегося списка.

- Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите «Изменить».Word отображает диалоговое окно «Изменить стиль». (См. Рисунок 1.)

- Снимите флажок «Обновлять автоматически».

- Если стиль хранится в шаблоне (он не определен только для текущего документа), я считаю хорошей идеей установить флажок «Добавить в шаблон».

- Щелкните ОК.

Рисунок 1. Диалоговое окно «Изменить стиль».

Наконец, выполните следующие действия, если вы используете Word 97 или Word 2000:

- Выберите «Стиль» в меню «Формат».Word отображает диалоговое окно «Стиль».

- Выберите стиль, который нужно изменить, и нажмите «Изменить». Word отображает диалоговое окно «Изменить стиль».

- Снимите флажок «Обновлять автоматически».

- Если стиль хранится в шаблоне (он не определен только для текущего документа), я считаю хорошей идеей установить флажок «Добавить в шаблон».

- Щелкните ОК.

Вот и все; вот как вы не позволяете Word применять явные изменения к базовому стилю.Конечно, если вы случайно изменили стили ранее (потому что был установлен флажок «Автоматически обновлять»), вам нужно будет вернуться и изменить определение стиля, чтобы текст отображался так, как вы хотите. Вам также необходимо пройти и выполнить те же действия для любых других стилей в шаблоне или документе.

WordTips — ваш источник экономичного обучения работе с Microsoft Word.

(Microsoft Word — самая популярная программа для обработки текстов в мире.)

Этот совет (93) относится к Microsoft Word 97, 2000, 2002 и 2003. Вы можете найти версию этого совета для ленточного интерфейса Word (Word 2007 и более поздних версий) здесь: Потеря всего форматирования в документе .

Автор Биография

Аллен Уятт

Аллен Вятт — всемирно признанный автор, автор более чем 50 научно-популярных книг и многочисленных журнальных статей.Он является президентом Sharon Parq Associates, компании, предоставляющей компьютерные и издательские услуги. Узнать больше о Allen …

Звук условно звучит

Требуется включить звук, если выполняется определенное условие? Это довольно просто сделать, если вы используете пользовательскую функцию для …

Открой для себя больше

Исчезающая строка состояния

Когда-нибудь ваша строка состояния Excel неожиданно пропадала? Вот несколько идей, почему это может происходить.

Открой для себя больше

Сноски не меняют номер

автоматически

Время от времени редактирование документа может быть тяжелой работой. Ничего не станет легче, если вы почувствуете, что Word «борется» с вами на каком-то …

Открой для себя больше

Почему мой документ Microsoft Word по-разному отображается на разных компьютерах?

У меня есть документ, который был создан в Word и содержит 226 страниц. Когда я отправляю его клиенту, который использует более позднюю версию Word, он выглядит совершенно иначе и содержит более 330 страниц.Как отправить клиенту документ без его изменения? Кроме того, им нужна была версия в формате pdf, которая не похожа на документ Word. Как мне сделать документ Word похожим на pdf?

Документы

Word никогда не предназначались для того, чем вы занимаетесь. Они никогда не предназначались для передачи документов другим для чтения.

Ваш клиент на правильном пути: именно для этого и нужен PDF.

В двух словах: все дело в принтере.

Другой принтер, другой вид

Текстовые процессоры, такие как Word, обычно предназначены для создания документов для печати.Когда Word отображает документ в виде макета для печати или просмотра страницы, он использует характеристики выбранного в данный момент принтера, чтобы определить, как документ будет выглядеть при печати.

Характеристики принтера сильно различаются. Поля по умолчанию, размер бумаги и другие различия как в возможностях, так и в конфигурации могут привести к тому, что документ будет выглядеть совершенно иначе при просмотре или печати в одной системе по сравнению с другой.

Другая система, другой внешний вид

Еще одно общее различие — это шрифты, которые не совпадают в разных системах.

Если вы создадите документ с использованием одного шрифта, который установлен на вашем компьютере, а затем просмотрите его в другой системе, где этот шрифт отсутствует, все будет выглядеть иначе. Word заменит что-то «близкое» к желаемому шрифту. К сожалению, слово «закрыть» расплывчато и может сильно отличаться от того, что вы намеревались сделать.

К сожалению, слово «закрыть» расплывчато и может сильно отличаться от того, что вы намеревались сделать.

Решение: PDF

Формат файла PDF создан специально для решения этой проблемы. PDF, что означает «Portable Document Format», предназначен для одинакового отображения везде, даже в разных операционных системах, независимо от характеристик вашей системы или принтера.

Текущие версии Microsoft Word и других текстовых процессоров можно сохранять напрямую в формат PDF. Создание PDF-файлов работает как принтер, но принтер везде одинаков. Интерфейс, используемый для сохранения в формате PDF, часто очень похож на интерфейс, который вы используете для печати документа.

Полученный PDF-файл можно просмотреть в любом месте с помощью программы для чтения PDF-файлов, и он должен выглядеть и даже печататься так же, как исходный PDF-файл.

Чем PDF не является

PDF — это , а не формат, предназначенный для редактирования.В зависимости от документа это может быть до некоторой степени, но его цель совсем не в этом. Считайте, что это формат только для отображения — мало чем отличается от бумаги, которую он предназначен для замены.

Считайте, что это формат только для отображения — мало чем отличается от бумаги, которую он предназначен для замены.

Если вам действительно нужно обмениваться документом, чтобы другие могли редактировать и вносить в него изменения, вам нужны форматы Word «.doc» и «.docx»; просто не ожидайте, что документ везде будет выглядеть одинаково.

Итог

Используйте подходящий инструмент для работы.

Для обмена готовыми документами с другими используйте PDF.Всегда. Создайте документ, чтобы PDF-файл получился так, как вы хотите, а затем поделитесь им со своим клиентом.

Если вам нужно поделиться редактируемыми документами в формате Word, просто поймите, что они не будут отображать или печатать одинаково везде.

Медленный компьютер?

Ускорьтесь с моим специальным отчетом: 10 причин, по которым ваш компьютер работает медленно , теперь обновлено для Windows 10.

СЕЙЧАС: назовите свою цену! Вы сами решаете, сколько платить — и да, это означает, что вы можете получить этот отчет совершенно бесплатно , если захотите. Получите свою копию прямо сейчас!

Получите свою копию прямо сейчас!

Видео повествование

15 стилей искаженного мышления

- Фильтрация: Вы берете отрицательные детали и увеличиваете их, отфильтровывая все положительные аспекты ситуации. Можно выделить одну деталь, и все событие окрашивается этой деталью. Когда вы вырываете негативные вещи из контекста, изолированы от всего хорошего, что происходит вокруг вас, вы делаете их больше и ужаснее, чем они есть на самом деле.

- Поляризованное мышление: Отличительной чертой этого искажения является настойчивое требование дихотомического выбора. Все бывает черным или белым, хорошим или плохим. Вы склонны воспринимать все через край, и у вас очень мало места для золотой середины. Самая большая опасность поляризованного мышления — это его влияние на то, как вы судите о себе. Например, вы должны быть идеальными, иначе вы неудачник.

- Избыточное обобщение: Вы приходите к общему выводу на основании одного инцидента или доказательства.Если что-то плохое случается однажды, вы ожидаете, что это будет повторяться снова и снова. «Всегда» и «никогда» — признаки того, что используется этот стиль мышления. Это искажение может привести к ограничению срока службы, поскольку вы избегаете будущих сбоев на основе одного инцидента или события.

- Mind Reading: Без их слов вы знаете, что люди чувствуют и почему они действуют именно так. В частности, вы можете предугадывать, как люди относятся к вам. Чтение мыслей зависит от процесса, называемого проекцией.Вы воображаете, что люди чувствуют то же, что и вы, и реагируют на вещи так же, как и вы. Поэтому вы недостаточно внимательно смотрите или слушаете, чтобы заметить, что они на самом деле разные. Умственные читатели спешат с выводами, которые верны для них, не проверяя, верны ли они для другого человека.

- Катастрофическое: Вы ожидаете катастрофы.

Вы замечаете или слышите о проблеме и начинаете «а что, если». Что, если это случится со мной? Что, если случится трагедия? По-настоящему плодовитому катастрофическому воображению нет предела.Основным катализатором этого стиля мышления является то, что вы не доверяете себе и своей способности адаптироваться к изменениям.

Вы замечаете или слышите о проблеме и начинаете «а что, если». Что, если это случится со мной? Что, если случится трагедия? По-настоящему плодовитому катастрофическому воображению нет предела.Основным катализатором этого стиля мышления является то, что вы не доверяете себе и своей способности адаптироваться к изменениям. - Персонализация: Это тенденция связывать все вокруг себя с собой. Например, думать, что все, что люди делают или говорят, — это какая-то реакция на вас. Вы также сравниваете себя с другими, пытаясь определить, кто умнее, красивее и т. Д. В основе лежит предположение, что ваша ценность находится под вопросом. Поэтому вы постоянно вынуждены проверять свою ценность как личность, сравнивая себя с другими.Если вы выйдете лучше, вы почувствуете облегчение. Если вы проиграете, вы почувствуете себя подавленным. Основная ошибка мышления заключается в том, что вы интерпретируете каждый опыт, каждый разговор, каждый взгляд как ключ к разгадке вашей ценности и ценности.

- Ошибки контроля: Есть два способа исказить свое чувство власти и контроля. Если вы чувствуете, что вас контролируют извне, вы видите себя беспомощной жертвой судьбы. Из-за ошибки внутреннего контроля вы несете ответственность за боль и счастье всех, кто вас окружает.Ощущение внешнего контроля заставляет вас застрять. Вы не верите, что действительно можете повлиять на основную форму своей жизни, не говоря уже о том, чтобы изменить мир к лучшему. Дело в том, что мы постоянно принимаем решения, и каждое решение влияет на нашу жизнь. С другой стороны, ошибка внутреннего контроля приводит к истощению вас, когда вы пытаетесь удовлетворить потребности всех, кто вас окружает, и чувствуете ответственность за это (и чувствуете себя виноватым, когда не можете).

- Ошибка справедливости: Вы чувствуете обиду, потому что думаете, что знаете, что справедливо, но другие люди не согласятся с вами.Справедливость так удобно определяется, настолько соблазнительно корыстна, что каждый человек оказывается привязанным к своей собственной точке зрения.

Заманчиво делать предположения о том, как бы все изменилось, если бы люди были только честны или действительно ценили вас. Но другой человек никогда не видит этого таким, и вы в конечном итоге причиняете себе много боли и постоянно растущую обиду.

Заманчиво делать предположения о том, как бы все изменилось, если бы люди были только честны или действительно ценили вас. Но другой человек никогда не видит этого таким, и вы в конечном итоге причиняете себе много боли и постоянно растущую обиду. - Обвинение: Вы возлагаете ответственность за свою боль на других людей или придерживаетесь другой тактики и обвиняете себя во всех проблемах.Обвинение часто подразумевает возложение ответственности за выбор и решения, которые фактически являются нашей личной ответственностью. В системах обвинения вы отрицаете свое право (и ответственность) отстаивать свои потребности, отказываетесь или отправляетесь куда-нибудь за тем, чего хотите.

- Должен: У вас есть список жестких правил о том, как вам и другим людям следует действовать. Люди, нарушающие правила, злят вас, и вы чувствуете себя виноватым, если нарушаете правила. Правила верны и неоспоримы, и в результате вы часто занимаетесь осуждением и поиском недостатков (в себе и в других).

Ключевые слова, указывающие на наличие этого искажения, должны, должны и должны.

Ключевые слова, указывающие на наличие этого искажения, должны, должны и должны. - Эмоциональное рассуждение : Вы верите, что то, что вы чувствуете, должно быть правдой — автоматически. Если вы чувствуете себя глупым или скучным, значит, вы должны быть тупым и скучным. Если вы чувствуете себя виноватым, значит, вы сделали что-то не так. Проблема с эмоциональным рассуждением заключается в том, что наши эмоции взаимодействуют и коррелируют с нашим мыслительным процессом. Следовательно, если у вас есть искаженные мысли и убеждения, ваши эмоции будут отражать эти искажения.

- Заблуждение об изменении: Вы ожидаете, что другие люди изменятся в соответствии с вашими требованиями, если вы просто окажете на них достаточно сильное давление или уловите их. Вам нужно изменить людей, потому что ваши надежды на счастье полностью зависят от них. По правде говоря, единственный человек, которого вы действительно можете контролировать или которого очень надеетесь изменить, — это вы сами.

В основе этого стиля мышления лежит предположение, что ваше счастье зависит от действий других. На самом деле ваше счастье зависит от тысяч больших и малых выборов, которые вы делаете в своей жизни.

В основе этого стиля мышления лежит предположение, что ваше счастье зависит от действий других. На самом деле ваше счастье зависит от тысяч больших и малых выборов, которые вы делаете в своей жизни. - Глобальная маркировка: Вы обобщаете одно или два качества (в себе или других) в негативное глобальное суждение. Глобальная маркировка игнорирует все свидетельства обратного, создавая стереотипное и одномерное представление о мире. Наклеивание ярлыков на себя может оказать негативное и коварное влияние на вашу самооценку; в то время как навешивание ярлыков на других может привести к поспешным суждениям, проблемам во взаимоотношениях и предубеждениям.

- Быть правым: Вы чувствуете, что вас постоянно судят, чтобы доказать, что ваши мнения и действия верны.Ошибиться немыслимо, и вы пойдете на все, чтобы продемонстрировать свою правоту. Из-за того, что вы «правы», часто плохо слышите. Вас не интересует возможная правдивость другого мнения, вас интересует только отстаивание собственного.

Правота становится важнее честных и заботливых отношений.

Правота становится важнее честных и заботливых отношений. - Небесная награда Заблуждение: Вы ожидаете, что все ваши жертвы и самоотречение окупятся, как если бы кто-то вел счет. Вы огорчились, когда награда пришла не так, как ожидалось.Проблема в том, что, хотя вы всегда делаете «правильные вещи», если ваше сердце действительно не в этом, вы физически и эмоционально истощаете себя.

* Из «Мыслей и чувств» Маккея, Дэвиса и Фаннинга. New Harbinger, 1981. Эти стили мышления (или когнитивные искажения) были почерпнуты из работ нескольких авторов, в том числе Альберта Эллиса, Аарона Бека и Дэвида Бернса.

.

Оно обозначает принадлежность предмета к степи. Например, «степной цветок» или «степной ветер». Во всех случаях речь идет о принадлежности существительного к степи, как к типу пространства. Именно из этого следует исходить при проверке данного слова;

Оно обозначает принадлежность предмета к степи. Например, «степной цветок» или «степной ветер». Во всех случаях речь идет о принадлежности существительного к степи, как к типу пространства. Именно из этого следует исходить при проверке данного слова;

Вы замечаете или слышите о проблеме и начинаете «а что, если». Что, если это случится со мной? Что, если случится трагедия? По-настоящему плодовитому катастрофическому воображению нет предела.Основным катализатором этого стиля мышления является то, что вы не доверяете себе и своей способности адаптироваться к изменениям.

Вы замечаете или слышите о проблеме и начинаете «а что, если». Что, если это случится со мной? Что, если случится трагедия? По-настоящему плодовитому катастрофическому воображению нет предела.Основным катализатором этого стиля мышления является то, что вы не доверяете себе и своей способности адаптироваться к изменениям.

Заманчиво делать предположения о том, как бы все изменилось, если бы люди были только честны или действительно ценили вас. Но другой человек никогда не видит этого таким, и вы в конечном итоге причиняете себе много боли и постоянно растущую обиду.

Заманчиво делать предположения о том, как бы все изменилось, если бы люди были только честны или действительно ценили вас. Но другой человек никогда не видит этого таким, и вы в конечном итоге причиняете себе много боли и постоянно растущую обиду. Ключевые слова, указывающие на наличие этого искажения, должны, должны и должны.

Ключевые слова, указывающие на наличие этого искажения, должны, должны и должны. В основе этого стиля мышления лежит предположение, что ваше счастье зависит от действий других. На самом деле ваше счастье зависит от тысяч больших и малых выборов, которые вы делаете в своей жизни.

В основе этого стиля мышления лежит предположение, что ваше счастье зависит от действий других. На самом деле ваше счастье зависит от тысяч больших и малых выборов, которые вы делаете в своей жизни. Правота становится важнее честных и заботливых отношений.

Правота становится важнее честных и заботливых отношений.